七旬母亲卖掉儿子3万斤藏书 称读书害了他

摘要:

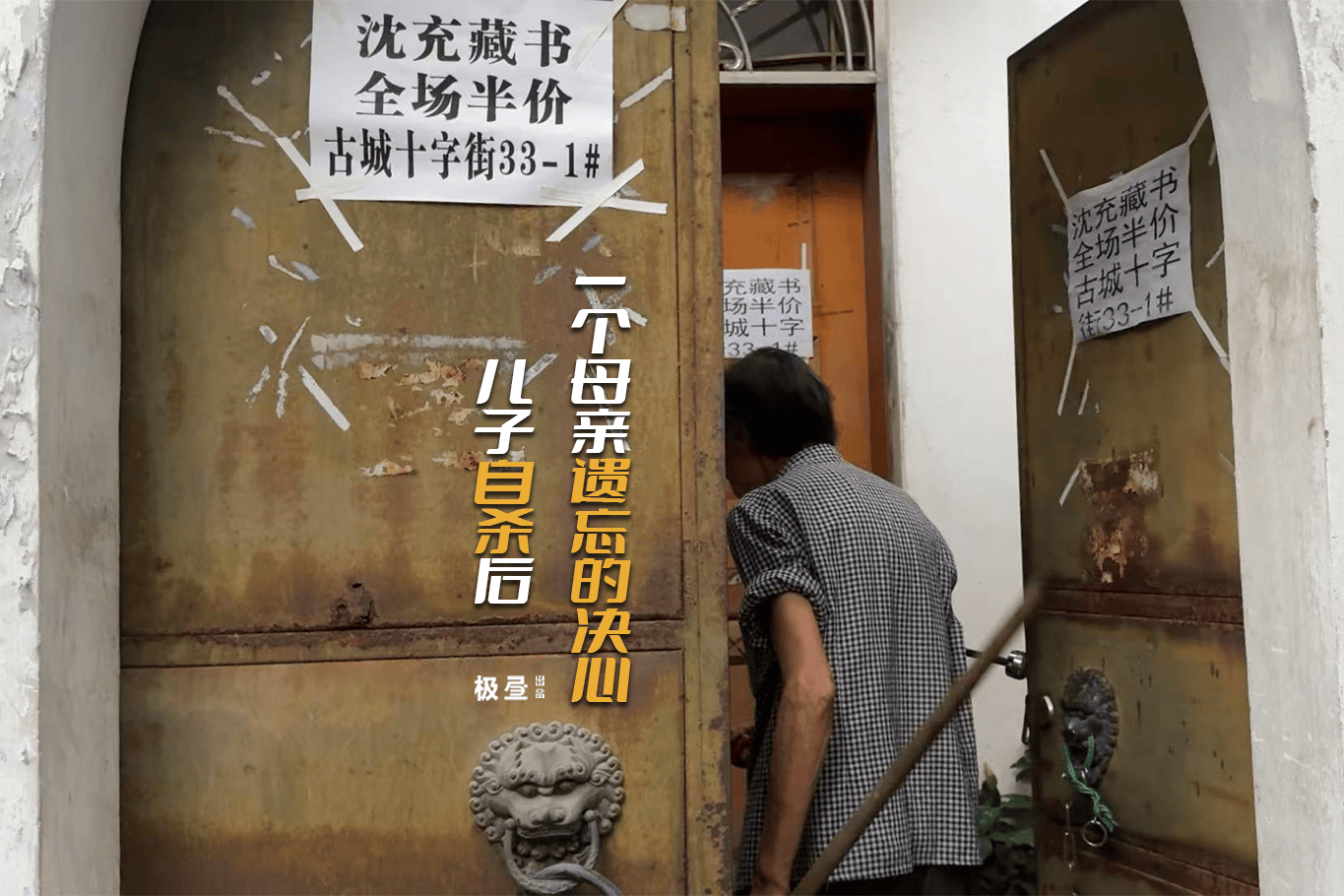

徽州古城里一座居民小楼,门口贴了一张告示,一个老太太在半价卖书。3万多斤书,是儿子自杀后留下的遗物。

事情在网上传开。博尔赫斯的读者来了,村上春树的读者来了,康德的读者也来了,尝试窥见一个人精神世界的残余。

背后的故事却令人心酸。这些书是母子间最后的羁绊,对老太太来说,处理它们的过程,也是在处理有关儿子的一切。

文、图、视频|徐巧丽 剪辑|王婉霖 编辑|陶若谷

后事

春天快结束的时候,十字街33-1号四层小楼少了一个人,剩下一屋子书。橱柜上,床上,浴缸里,堆满所有房间。晚上11点,卧室的灯还亮着,她在考虑儿子的后事。

要办个追思会,邀请儿子同学几十人,时间最好在中秋节后,不冷不热。哪些东西要烧,哪些要留,也有半年时间考虑。

刮胡刀、男性护肤品,都是高档货;衣服,毛的皮的绒的;皮靴、棉靴,穿过的来不及穿的,留下一套崭新的给他火化。火化以后,这些就扔到垃圾桶里。包括5个照相机,傻瓜照相机,上海海鸥照相机,拍了几万张,如今还能给哪个照相?

自己的意大利女士手表、西班牙白色手表,值钱的也都扔到街拐角,几个环卫工等着抢。她无所谓的,77岁了,吃穿住行都要根据心情来。儿子死了,这些身外之物何苦留在这里?

最难处理的就是书。每个月2800退休金,怎么用光的?都拿来买书。今天快递小哥一扔,啪一大包书,过几天,又啪一大包书。她央求过儿子,“宝贝儿子不能再买了,老娘要给你饿死了。”

她晓得儿子的打算,最好是不要买米买菜了,都拿来买书。

他卧室里5个书架,她卧室里3个,又买了2个,放二楼客房。还有1个书架当作鞋架用。去年,又说要买2个。新买的阅览架,没来得及装,人就不在了。她看着图纸装好,和那些多出来的书,一同堆进浴缸。

展开全文

她觉得自己倒霉透了。“老年丧子,在整个地球都是最倒霉的事。把儿子培养了50年,打一个大大的转,重新回到原地。等于我没有嫁老公,没有生儿子。”晚上睡不着的时候,她反复对自己说,想开了,就是这么一回事。

早上起来,她摸着旋转楼梯立柱,慢慢下到一楼。烧开水,喝一杯绿茶,出门买一个计算器,再去农贸市场买几捆塑料袋。马克笔,5个打火机,都摆在八仙桌上,算是营业了——3万多斤书,半价卖掉。

最后一步,设计宣传单。先在白纸画上字样,再给打印店老板选择字体,打印了几百张,跑遍古城,把A4纸贴满宣传栏。

起初打印的文字是“半价书店”。太俗气了,她晓得一个典故,宁波有个地方官,做了一个大房子,专门用来放书,叫天一阁。后来乾隆皇帝编撰《四库全书》,还要问他后人借书。她家的四层小楼,也应该算藏书楼,她要让儿子成为一个人物,于是改成——“沈充藏书,全场半价。”

沈充是谁?

应该是歙县的知名文化人物吧?最不济也是小有名气。小张在A4纸面前停住脚步,琢磨这个人是谁。打开百度、小红书,结果显示“查无此人”。

小张研究历史,实习结束转到歙县,寻找徽州历史的余韵,乱逛到这条居民街,白墙黑瓦深处就是33-1号。门轻轻一推就开了,一个穿黑白格子衬衫,六七十岁的老太太正去前院洗手,招呼他进来买书,又上楼开窗通风,消解暑气。

那是8月的早晨。小张挪到哪个房间,老太太就追到哪个房间。她缺了两颗门牙,说着漏风的话。

儿子沈充,文学素养从小就好,高考五百分,相当于现在的六七百分。大学读中医,是被分配的专业,他不喜欢,在家待了一年,又考上安徽大学的研究生,“做学问的,品德高尚。”

逛到三楼,她拿起一本西洋版画册,是儿子前段时间给她买的书。骄傲感从丰富的肢体动作中溢出。小张的疑问得到解答:沈充,是老太太的儿子,不是哪位文化人物,而是一个酷爱买书的大学老师。十几年前患上抑郁症,一直没有好转,也未成家。今年,离清明还差10天,想不开,自杀离开了人世。

之后四个月,老太太每天跟上班一样,准时到二楼三楼选书。苹果箱,牛奶箱,都用来装书,打包了三四十箱。觉得没用的,用废电线捆起来,一趟趟搬下来,把收废品的叫来,4毛钱一斤卖掉。

品味高的,余下近千册,需要有一个着落——书是儿子的命,不舍得烧不舍得扔,那就把它们摆到书架上,拿来卖。“便宜卖给感兴趣的人,就处理掉了,它也有价值了。”这是她帮儿子办的一件后事。

小张遇到这个故事,写了900字,凌晨1点发布在社交平台。第二天醒来,评论区的叹息辗转了几百条——“读了这么多书,还是找不到活下去的理由。”

故事在网上传开。博尔赫斯的读者来了,村上春树的读者来了,康德的读者也来了。他们从山东、四川、杭州赶到这里,尝试窥见一个人精神世界的残余。

来看书的女生。

沈充的书架上,29岁女生赵盐看到了一个心思细腻的世界。创意写作、汉姆生文集、古龙文集,还有不少日本小说,她猜不出,他遇到了怎样的困惑?

赵盐做运营工作,信任算法推荐买书,跟游戏、手办一样,为兴趣买单。而她猜测,沈充是根据作家、地域和系列丛书来买书,“这个人爱书成痴”。

赵盐曾被书拯救过。大四毕业,恰逢母亲出事,她每晚辗转反侧,睡不着,有一种没有人能够帮我的无助。男朋友给了她一本《解忧杂货店》,这本书像书里的主角一样,给予了她一个很小的帮助,治愈了她。“他肯定比我读书多多了,为什么会是这样的一个结局?”赵盐困惑了,“读书真的能治愈人吗?”

男生黄仁也有好多问题。二楼卧室的沉木衣柜上,第一本就是石田衣良的《孤独小说家》,首页的简介一句话,“十年前的梦想如果还没有熄灭,就让他永远燃烧吧!”黄仁拿起这本书,想沈充在什么时候也曾翻阅过它,他是一个孤独小说家吗?

他问老太太,沈充从中医转向文学创作,是否也是人生困顿时的一种求索?他那时面对了怎样的问题?在十几年抑郁的生活里,读书是否是一个精神出口?但问了一个多小时,一无所获。他只感受到,“老太太想尽快把书卖掉,把房子卖掉,结束这一切”。

处理掉,处理掉,处理掉

来买书的人,都对老太太印象深刻。她叫程玉蓉,77岁,声音洪亮,头发灰白。年轻的读者来了,她追着爬上爬下,随手推荐——这是儿子给我买的《陈香梅文集》,这是《脂砚斋重评石头记》,搭配周汝昌的才好看。说着话锋一转,“人不能读太多书,不能太聪明,否则就是书呆子。”

哪些书该卖、哪些书该留,她有自己的考量。

首先是中医类,儿子读了5年,说不干了,要考研究生,不是增加家里的负担吗?都改行了,书也没用了,处理掉;

计算机类的,天天都在进步,每一家都有几个计算机,农民种田都有机器人,早就淘汰了,处理掉;

爱情类的,儿子小时候爱看,不懂它的价值,三个男人一个女人,三个女人一个男人,三四角恋,品味很低,处理掉;

心理学,看多了才会心理不健康,给哪个看?叫人家跟儿子一样自杀?现在打个喷嚏都是心理学,处理掉。

都是读书害了他。程玉蓉对书有一番见解:花花草草的书,美学的书,叫人心情愉快,理论的书就不行了,钻死脑筋,把大脑搞坏了。偏偏儿子最爱看理论书,“罪魁祸首,一个哲学,一个心理学。”

8月中旬,我来到十字街深处的33-1号,二楼三楼像被掏空的寄居壳,该扔的、该送的,都扔掉送掉了。一楼留着数不清的杯子、层层叠叠的月饼盒子、五颜六色的毛巾、一座沙发、一台能AI对话的电视。

程玉蓉还是那身棉质黑白格子衫,一双布鞋,两只手撑在八仙桌上,等年轻人过来结账,调侃自己“从读书人变成了生意人”。

她的确有丢掉一切的紧迫感,最主要是两样:值钱的东西扔掉,是怕亲戚争起来;儿子的东西扔掉,是怕街坊说闲话。

什么闲话?无非讲儿子是个跛着脚的孔乙己,读书读傻了的文人,“旧知识分子的一个悲剧”。她辩解说,好歹比孔乙己聪明一点,没到偷书的地步,还买得起书。小卖部又传出闲话,讲他啃老买书。

因此,处理遗物的时候,那些“秘密”她也都处理掉了——儿子高等数学的练习簿,撕到只剩下封皮;高等学校的社会职能、教师素质等笔记,她撕下来,扔到垃圾桶里。

故事一开讲,她就停不下来了——儿子是研究生,大学老师。老头子是音乐教授。她20岁在农业中学教书,恢复高考不久,东南大学建筑专业招生,只考两样,美术和数学,她一下就考上了。后来在一家汽车厂,做工程师。

家里住的四层小楼,是程玉蓉的哥哥设计的。徽州民居墙高,光线照不进屋子,但这房子采光通透,中央旋转楼梯是难得的时髦。没想到一场雨,马上露出窘迫,雨从旋转楼梯四面漏下来,一个个脸盆摆满厨房,地下室和玄关的交接口,用来接水。

程玉蓉耳背,等雨珠砸到面前,才知道下雨了。不过耳背是个好使的病,街坊在背后讲程玉蓉,没讲到她面前,都装听不见。

门口张贴的宣传单。

她是苦的,但也没办法

13年前,沈充在合肥工作期间发病,哭到满地打滚,后诊断为“精神分裂症”。程玉蓉把他带回小楼照顾。

每天六七点起床,第一件事,就是去看他,头钻进被窝里,代表昨晚看书,开夜车了。烧饭麻烦死了,吃不了多少,还要去农贸市场买菜、买酱油。好不容易烧好,儿子有病,“这个菜不好吃,那个菜不好吃”,没吃几口全倒掉。

索性去店里吃,酸菜鱼、麻辣烫、肉酱米线,他爱吃什么就买什么。要洗澡了,她带他去公共浴室,15块钱一张票。

五六年前,沈充第一次割腕自杀,刀掉到地上,闹出好大动静。没多久,又跳了一次楼,遮阳棚救了他的命,代价是右脚跛了。之后,程玉蓉跟儿子交换了楼层,儿子从三楼搬到二楼,她开始天天锻炼,爬三楼。

十字街上,多了一个每晚9点跛脚出门的“怪人”。不到1米7,一脸络腮胡,抽中等皖烟。和七十多的母亲走在路上,还是手挽着手。他再没工作过,收入全靠程玉蓉的退休金。

三年前,街后面的方红梅给沈充办了低保,跑了十几趟。程玉蓉怕欠人情,方红梅替她办事,她就送点巧克力、小蛋糕、腐乳酱。街坊背后怎么讲她,也让方红梅一并讲。

方红梅去她家看过,屋子里冰箱、空调,现代化的家具全没有,程玉蓉不锄地不煮饭,做点家务就是烧开水。节省倒是节省的,用煤炉烧水,省电,一个月50块钱电费。天天去公共厕所洗拖把、洗衣服,省水费。

衣服不买了,皮鞋变布鞋。夏天就买4件15块钱的黑白格子衬衫,换着穿。墙皮有几处剥落了,一场雨就能打下来。她没时间管,要伺候儿子。是个“落魄大小姐”,方红梅形容程玉蓉。她原是书香门第,文革后家道中落,后来考上大学,有一份相对体面的工作,但生活上的事,没有心思。

门牙是40岁磕坏的,肠胃是四五年前不好的,痛风是丈夫爱吃红烧肉造成的。出门吃午饭,把没吃的豆干、狮子头打包回来煮稀饭,但不吃肥肉,肥肉要吐掉的。十字街上的人,通常对她避而远之,“身上一年四季都能闻见风油精味,水果挨个捏一遍,也不买。”

只有路过方红梅家,程玉蓉会进去聊天,翻来覆去讲,想让儿子回去教书。但关于沈充的学历,有时说是研究生,有时变成博士,这些颠三倒四的话,方红梅听多了,就当左耳进右耳出。

沈充的房间。

沈充最后5年,在二楼北屋度过。中央一张席梦思,四周五个书架围着,床两边,衣柜上摆满了书,书桌上一台电脑,一个路由器,除此之外再无其他。

窗帘一天到晚拉着。他关在屋子里看书、上网、写文章。写的是“家里的事和外面的事结合起来”的纪实文学,程玉蓉说。倒是很有规律,工作时间、学习时间、锻炼时间。写文章累了,马上下来换鞋子,到外头去锻炼。

就是“好吃懒做”,剥豆子绝对不剥,一顿饭多少钱绝对不问。有天儿子好不容易关心起她,问她一天到晚在干什么?——“老娘一天24小时为生存而奔波。”程玉蓉提起这些,就没好气。

家里没人帮得上忙。她喜欢音乐,唱美声,像意大利的《茶花女》。但为了生存,一路搞古建筑调查,画图纸,画房子。她是苦的,但也没办法。

丈夫是她的第一个知音,歙县二中的音乐老师。她练《白毛女》,外人都赞弹得好,只有老头子批评她,弹错了一个附点音符,等于丢了半个音,你今天不要吃饭了——能听出半个音的人才叫知音,她爱和有文化的人来往。

在她的讲述中,老头子去世后,有个南京的书法家,给她写信,赞她字写得好,两人谈起恋爱。但没多久儿子病了,没了往来。儿子也算是程玉蓉半个知音——“我的工作他赞赏,音乐他也能评价,他的书、工作我也赞赏。”但她又不想做儿子的知音,“我要像他那样,也要自杀了。”

“天才儿子”的另一面

现实中的沈充有许多烦恼,找不到理想的工作、承受着父母的压力、也找不到能交流的人。两个昔日的朋友知道一些。

方明嘉现在开了一家酸菜鱼馆,张远在杭州做服装生意,和沈充近20年没联系了。在他们的描述里,沈充是一个随着时代沉浮,抑郁不得志的年轻人——他喜欢村上春树,关注的就是日本经济泡沫后,年轻人迷失在到底寻求物质还是精神的矛盾中。

2000年,计算机培训班火热,方明嘉高考结束,学电脑,租住在沈充隔壁。沈充那时大学毕业,和父母住在县中宿舍,处于就业过渡期,白天睡到10点才起床。家里一天到晚,响起他父亲弹钢琴的声音。沈充经常晚上找方明嘉,聊社会现象,给他推荐书,看他没兴趣,就转聊当前的经济形势。

起码有大半年,沈充闲在家里,父子俩经常吵架,父母想让他找专业对口的工作——从事中医,但沈充不想,自己想干什么,也不知道。下岗潮刚过,去企业也有风险,他看到计算机的风口,但父亲不同意新潮的东西。

2008年,沈充在合肥一家民办院校做招生办老师,招生竞争激烈,要抢那些考不上公立大学、但想继续读书的高中生。这份工作类似销售,要经常去黄山、祁门、黟县的高中出差,收入靠业绩。

张远高中毕业,被沈充看中做兼职。在张远的记忆中,沈充非常在意工作,他不喜欢去KTV喝酒唱歌,但请学生吃饭,他一定会去。他也有抢人的方法,一到高中,找那些吃得开的“混子”——考不上大学,但有人际关系,拿下他,再让他推荐人。

“拿下”的方法就是砸钱喝酒唱歌,有次在一个学生身上花了三四千,张远说,结果学生被新东方挖走了。尽管努力,他的工资还是在中等水平。沈充抽烟很凶,一天两包。有次张远问他,33岁了成家了没?沈充答没有,“工资只能养活自己,怎么养家?”

他钻研心理学,会给张远推荐书,让他去学习怎么分析一个人的微表情,判断人的心理。那时候,张远就觉得沈充疑心病很重了,建议他看心理医生。沈充充满自负,“心理医生还要请教我。”

人生最后几年,沈充想写的不是母亲所讲的纪实文学,而是时下流行的仙侠网文。他电脑上,留有25个写作指导文档:《基本仙侠玄幻小说的套路》《网文爽点汇总》《写网文想要提高写作水平》,都在其中。

书架上的写作书 。

今年3月25日,他看上去一切如常。向母亲报告,自己在公园转了5圈,还碰到2个老师。他中午没有吃饭,程玉蓉给他20块钱,本打算让他吃个大饼再回来,但他累了,20块钱原封不动还给她。她让他吃了两个清明粿,再洗脸洗脚就上床了。

要说唯一的反常,是程玉蓉自己。晚上7点,她不知道吃坏了什么东西,莫名其妙拉肚子,身体虚弱,早早就上床,一夜睡到天亮。早上下到二楼,照例看儿子,看到窗台放了一根拆了一半没吃的巧克力,以为儿子已经起来了。照例到厨房烧开水,看到儿子在后院,已经倒在地上。

葬礼没有办,程玉蓉只请了几个帮忙送上山埋葬的师傅吃饭,前前后后还是外甥女掏的钱。

在外甥女的视角里,沈充属于和社会脱节的人。她记得,中医毕业之后,他找到一份医院的工作,但不愿意去做,“因为他日夜颠倒,上午都在睡觉,没办法八点上班。”他没有考研究生,更确切的说法是,他是安徽大学的旁听生,也没有当过大学老师,只在那个民办院校工作过几年。

褪去了“天才”滤镜的沈充,对外甥女而言,是一个不会操作微信、支付宝的“麻烦”。和他妈妈两个人,就沉浸在那个小世界里。

作为知识分子被留下,作为病人被忘掉

为了寻找沈充藏书的故事,二手书商曹严从山东济宁坐3个小时高铁过来。在阁楼上待了三个小时,三四十只纸箱堆在三楼,开着窗,淋着雨。墙面脱落了,书上一层层灰,他把它抹掉。“箱子的命运,书的命运,跟人的命运很像。”曹严感慨。

在沈充床头,他发现一本《生命将尽》,磨损严重,一定翻了很多遍。邓晓芒、杨祖陶的《康德〈纯粹理性批判〉指要》里,有一张书票,2002年,安徽图书城买的。这是读书人的习惯,把原始购买凭证夹在书里,过了20年,字迹依旧清晰。

“这个人是极少朋友的一个人,活在自己的精神世界里,有大把的时间跟自己相处。13年来,他一个人面对书,生活里只有书了,没有别的东西。”曹严说的也是他自己,他原本是编外历史老师,工资太低,辞职出来经营一家二手书店,生活就是到处淘书。

这番猜想,得到了程玉蓉的认可。她希望沈充作为知识分子的叙事被保留。逢人就讲,儿子喜欢日本作家,尤其是一个叫村上春树的。逻辑学、心理学、宗教学最喜欢。《鬼谷子》的书,每个作者写的不一样,他收集了十几套。

写网文的晓雯来到这里,看到沈充买了很多写作指导、编剧心理的书,笃定他一定非常非常想要成为一名出色的作家。这个观点也得到程玉蓉的认可。她觉得这些大学生,和街上的人不一样。

选书的顾客。

一楼的凳子上坐过很多大学生,他们倾诉自己的苦楚,“博物馆需要70多岁看门的,需要80多岁扫地的,就是不要旅游管理出来的大学生。”她喜欢和他们交谈,割舍不掉那个凭借学历抵达的文化圈层。

儿时,母亲就鼓励她看书,否则长大就是废料。有了沈充后,她和丈夫也是一样,只关心儿子读不读书,喜欢读书,就不会差到哪里去。

后来也是这书,要了沈充的命。她尝试过,用书去安慰儿子。但讲到托尔斯泰,她暗示托尔斯泰老年得了忧郁症,海明威,开枪把自己打死,几句就把天聊死了。《蝴蝶梦》,讲婚外情的,宝贝儿子买来干啥?她送给了别人,后来发现儿子又买了两本一模一样的——说明他心里有疙瘩,生气了。从此她不多问他的事。

三楼行军床上一本《生者与死者的对话》,有一句用黑笔画了线:潜意识里的牢房,有令我们心灵窒息的迂腐气味,扼杀了我们生的喜悦。沈充批注:诚哉斯言。

“这句话讲到他心里去了。这就是他性格的潜意识——悲观,对前途悲观失望。”她在沙发边,忙着烧开水的脚步停下,跟我聊天,“我也不理解,也没工夫看。人家是瞎说的,每个人都有他的情况,都要自杀,这个世界就没有人了。”

儿子去世后,她照常过日子,每天早上六七点起床,洗衣服,晾衣服,下午四五点去锻炼。街坊邻居见了她,都讲她心态蛮好。就是瘦了30斤,衣衫显得伶仃,佝偻的背更凸显了。

自清明节开始,她每天睡完午觉,就到后院点火,先烧信件、烧纪念品——儿子在合肥念书,每次给她写信,给老头子写信,目的只有一个,要钱。理由五花八门,今天打车花了20块,明天招待客人几十块,信都保存在电视机底下的抽屉里。

她现在才知道,实际都拿来买书。反正也理解不了,索性通通忘掉。

儿子喜欢的古里古怪的东西,她也不留情面。塔罗牌和明信片,送给一位上海程序员;装塔罗牌的布包,意大利的,送给大学生;印有塔罗图案的天鹅绒桌布,从国外带回来的小方巾,送给一个体制内的读者。不过,有几样东西没有扔掉。

儿子照片,她挑了一张:20多岁,找到工作了,找表姐玩了一趟,留下在苏州水巷的一张单人照。他不舍得旅游,钱要留着买书,这是为数不多的一次,拿着白色鸭舌帽,靠在河边的栏杆上,眉毛压得低低的,她点评,“像个女孩子。”

还有一张书签,背面沈充写了一首诗:匆匆太匆匆,几度夕阳红。心有千千结,窗外翦翦风。

为什么没扔掉?皖南习俗,母亲还在世,儿子不能有遗像,这是未完成之事,她记挂下来。留一张照片,等她死后,给儿子做遗像。

书签要烧给儿子,他的毛病就出在第三句话——心有千千结。她讲儿子是“现代男版林黛玉”,性格像个女孩子,一天到晚哭哭啼啼的,最后肺结核而死,不也是想太多?

“他的心结是什么?”我问。

“很多。达不到他的要求。首先,找女朋友没有找好,他找不到一个贾宝玉。工作方面,他喜欢的工作,没有去干,他爱好哲学、心理学,去当计算机老师。这点跟我一样,但我性格开朗,我无所谓,他硬是要那个单位,那怎么行呢?这个没有办法的。不是你要怎样就怎样。”她一口气说了很多,没有停顿。

儿子床头,程玉蓉叠好被子、外套。

离开十字街

一个买书回去的女生,觉得自己带走了沈充的一部分。她把书晒在阳台上,想象他是一个消瘦的青年,“他本来是一个人,灵魂变成了很多的碎片。”

9月,最初偶遇这个故事的小张也开学了,他带着沈充的特雷弗小说集上了火车。在书里,他发现了一张书签,又想起了程玉蓉。他不知道,这些书对她来说,究竟是值得纪念的回忆,还是痛苦的证明。

十字街33-1号,书架上的书越来越少,从紧密排布到一本本摊开。《孤独散步者的遐思》被一个35岁公务员女孩选走,《陈香梅文集》被30岁的教师带走了。

房子里的东西也在变少。沈充在餐馆收集的10个调羹,被程玉蓉送掉。单位发的牛奶,也一箱一箱送掉,毛巾也送掉。一架电子钢琴,南京买的,便宜卖给收破烂的。立式电风扇,她问方红梅要不要。方红梅不想要,厚厚一层灰,买来没洗过,也扔给收破烂的。就一样不送,花露水肥皂粉,程玉蓉要搞卫生。

她照常上四楼晾衣服,但有时,看看儿子跳下去的位置,就没心情给栀子花浇水了——前院养了菊花和栀子花,她特地挑一盆放在四楼,装点屋顶。花死了之后,四楼更显寂寥。前院两颗粽叶树,养了20年,叶子探进了一楼窗户,遮住了阳光。她找方红梅帮忙挪到垃圾桶,“养花养草养树,把儿子都养死了。”

青石老街食堂,小高米线,麻辣烫,她一个人去儿子吃过的餐馆。有次她开拓了一家新馄饨店,结果越吃越不好吃,“怎么能用工业肉酱来招待我?”后来再去别处吃饭,路过馄饨店,把用过的餐巾纸装在纸杯里扔在店门口,是她的惩罚。

枯萎的栀子花。

小楼当年初建,程玉蓉的丈夫去看房,摔了一跤,随后去世,传出不吉利的风声,大家跟她家就不太来往了。儿子去世后,风声更是得到了“印证”。等卖完书,她计划要重新拿起笔,接一些工程设计的单子,把房子卖了,去上海、香港找朋友,或者住到南京,离开十字街,“图一个愉快的晚年。”

这一次大费周章处理遗物,也是在处理自己的后事。卖书的钱,一分不留,先还儿子住院欠的债,2万6。再办追思会,同学都50多了,太远了不行,爬山也不灵,地点就定附近的山庄,还要请雕塑师,给儿子塑一个像。

“如果买书的人下次再开,发现撬不动锁,等于是我死掉了。我的后事从简,不要造一个坟墓,造个坟墓干什么?又没有儿子女儿来祭拜,草地上一撒就是了。”程玉蓉说。

她唯一留给自己的是一张信纸,沈充的字迹——“或许因为音乐和建筑分别是我父母喜欢的专业,而他恰恰又是那样一个优秀的人,合璧的人,几乎是完美的人,我才会钦佩他。”

这封信写给谁,不知道,里面的“他”是谁,也不知道。但几百封儿子留下的信,写的都是家务事和学校的事,只有这封提到了父母。只言片语中,她看到了自己被认可,“对我们俩评价很高的”,准备留下这一封,以后烧给自己。

儿子去世10来天,清明节,一大早她在后院洗衣服,两只喜鹊飞到家来,一只雄的,带来一只雌的。在厨房里飞了半小时,找不到窝又飞走了。她说,是儿子回来看她了。再过半个月,又来了两只小喜鹊,“那肯定是儿子生的”。

来买书的人走进屋子,程玉蓉讲起儿子的故事,一遍又一遍——

几个月就能讲话,两岁就把雷锋叔叔的故事全部背下来。4岁就写书,一天写一章,写出几百章《小白兔历险记》,没有一个错别字,由合肥出版社出版童话小说。

3岁读幼儿园,5岁读一年级。14岁读高一,不上学,在家打乒乓球,看小说,下棋。农村孩子爬树,他是不爬的,太野蛮。不去上课也没关系,明天考试了,前一天晚上突击复习,第二天照样考第一。老师也拿他没办法。

文章写得好到老师不用修改一个字,参加美国奥林匹克比赛,拿生物和化学两个一等奖,黄山市表彰他“天才儿童”。

都是女孩子来追他,夏天买两个冰淇淋,也要给他一个,每次到家里来找他的女孩子都不一样,证明他受欢迎。她担心儿子谈恋爱,不读书了,老头子制止她,不会有事的,果然儿子只喜欢读书。他年纪最小,分数最高,是不是个天才了?

这个版本的儿子,是程玉蓉的骄傲。他有更美好的前程。

(除程玉蓉、沈充外,均为化名。)

评论